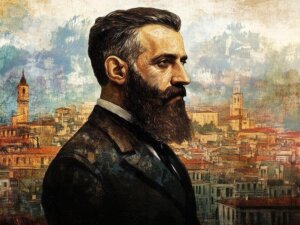

Le 20 tamouz dernier (16 juillet), c’était l’anniversaire de la mort du fondateur du sionisme, Theodor (Binyamin Zeev) Herzl (5620-5664 / 1860-1904). On ne saurait sous-estimer la valeur de son action en faveur du peuple juif, ni méconnaître le rôle qu’il joua dans la mise en œuvre de la vision juive de la Délivrance. Dans le cadre du mouvement sioniste, le peuple juif commença à rechercher sa terre, à agir en tant que nation afin que se rassemblassent les diverses diasporas, et œuvra à la fondation de l’État d’Israël. Au travers du mouvement sioniste, la parole divine, inscrite dans la Torah et dans les livres prophétiques, parole relative au rassemblement des exilés et à la restauration des ruines d’Erets Israël, commença de se réaliser. Le peuple juif accomplit à nouveau la mitsva que les sages tiennent pour équivalente à la somme de toutes les autres : le yichouv haarets – peuplement et édification de la terre d’Israël – dans sa plénitude, c’est-à-dire par le biais d’une souveraineté juive sur le pays. Grâce au mouvement sioniste, le sauvetage du peuple juif, qui commençait de se relever des affres de l’exil après la Choah, fut mis en œuvre.

Personnalité de Herzl

Par son mode de vie personnel, Herzl était un Juif « sécularisé », non pratiquant : telle est l’éducation qu’il avait reçue. Sa personnalité était noble, attachée à l’éthique ; quand on lit le journal qu’il laissa, on peut voir que, dès sa jeunesse, il était doté d’une sensibilité morale particulière. Les peines et les souffrances de la nation juive oppressaient son cœur. Dès le moment où l’idéal sioniste l’eut animé, il y fut entraîné corps et âme, et il sacrifia sa personne, sans réserve, à l’indépendance du peuple juif et au sauvetage de ses frères persécutés, opprimés et accablés. Chez la majorité des dirigeants politiques, nous trouvons quelque petitesse personnelle : esprit de rivalité, volonté de tirer profit de leur fonction, parfois au détriment des deniers publics. Herzl était entièrement différent. Il ne recevait point d’argent du mouvement sioniste, mais il y consacra au contraire toute sa fortune. Après sa mort, sa famille demeura dans la pauvreté.

Le portrait de Herzl dans le bureau du Rav Tsvi Yehouda

Dans le bureau de notre maître, le Rav Tsvi Yehouda Hacohen Kook – que la mémoire du juste soit bénie –, étaient accrochés plusieurs portraits : celui de son père, notre maître le Rav Avraham Yits‘haq Kook zatsal, celui de l’Adéret (Rav Elyahou David Rabinowitz Téomim), celui du ‘Hafets ‘Haïm, une carte d’Erets Israël dans ses frontières extensives, extraite de la revue HaSoulam, et, en bonne place, le portrait de Theodor Herzl. Un érudit issu du milieu ‘harédi m’a raconté qu’il avait, dans sa jeunesse, envisagé d’étudier à la yéchiva Merkaz Harav, mais qu’en voyant le portrait du laïque Herzl dans le bureau du Rav Tsvi Yehouda Kook, il avait rebroussé chemin, et était parti étudier à la yéchiva de Ponievitch. Mais le Rav Tsvi Yehouda ne tenait pas compte de l’opinion de ceux qui ne comprenaient pas la haute valeur du mouvement sioniste et de son fondateur.

Mon oncle, le Rav Avraham Ramer, de mémoire bénie, raconta qu’un jour le portrait de Herzl avait disparu. Le Rav Tsvi Yehouda soupçonna qu’un étudiant avait voulu lui donner une « leçon » en subtilisant le portrait. Il en fut irrité et refusa de donner son cours, estimant que, si l’un de ses étudiants agissait de la sorte, on ne pouvait continuer comme si de rien n’était : il fallait d’abord traiter le problème, car on ne doit pas prendre le bien d’autrui sans son autorisation. Rav Avraham demanda la permission de déplacer la petite bibliothèque située sous l’emplacement du portrait, pour le cas où il serait tombé derrière ; mais Rav Tsvi Yehouda ne parvenait pas à l’écouter, et continuait d’exprimer le déplaisir que lui causait la disparition du portrait. Quand Rav Avraham insista pour regarder derrière le meuble, le Rav reporta contre lui sa contrariété, répétant que l’on ne saurait reprendre le cours sans que le portait fût restitué. Lorsqu’il accepta finalement que Rav Avraham déplaçât la bibliothèque, on retrouva le portrait, qui fut remis à sa place. Rav Tsvi Yehouda se réjouit grandement, et éprouva le besoin d’exprimer ses regrets auprès de Rav Avraham, pour n’avoir pas suivi son avis dès le départ. Il parla alors de Herzl et de ce qu’il représente (cf. Gadol Chimoucha, p. 54).

Relations du Rav Reines avec Herzl

Le Rav Yits‘haq Ya‘aqov Reines zatsal (1839-1915), rabbin de Lida, fut l’un des grands maîtres de sa génération. Vers l’âge de soixante ans, il rejoignit l’organisation sioniste et fonda en son sein le mouvement religieux Mizra‘hi.

Le Rav Reines était d’environ vingt ans l’aîné de Herzl. Il le rencontra plusieurs fois, et entretint une correspondance régulière avec lui ; aussi sa position à son égard est-elle particulièrement significative. De manière générale, le Rav Reines était impressionné par le personnage : pour un homme n’ayant pas reçu d’éducation juive, Herzl manifestait un grand respect pour le judaïsme et les mitsvot. Le Rav Reines fut notamment frappé par son empressement à conclure les débats du troisième Congrès (en 1899) avant l’entrée du Chabbat, « car, disait-il, il n’est en rien dans notre intention de porter atteinte à la religion » (Ich Haméorot, p. 108). Ce respect l’émouvait d’autant plus que, dans ce temps-là, il était fréquent que des personnes non pratiquantes fussent méprisantes envers la religion, et tinssent envers elle des propos polémiques dans un dessein provocateur. À plusieurs reprises, le Rav Reines adressa à Herzl des plaintes écrites, portant sur le non-respect du Chabbat et des règles de cacheroute dans les sections russes du mouvement sioniste. À chaque fois, Herzl lui répondit qu’il ferait tout son possible pour corriger ces manquements.

Après le décès de Herzl, le Rav Reines écrivit : « Le Ciel m’est témoin que la mort de notre dirigeant a eu sur moi un effet déprimant, et m’a cloué au lit. » De même : « Parmi Israël, tous les hommes de cœur pleurèrent ; et pleurèrent aussi les hommes avisés du monde entier. » Cependant, ce grand deuil ne doit pas faire cesser d’agir ; car le sionisme est une « nécessité historique » : ce n’est pas Herzl qui a enfanté le sionisme, mais « c’est le sionisme qui a enfanté Herzl et a fait de lui ce qu’il fut. » Le sionisme vivait dans le cœur du peuple, des milliers d’années avant la naissance de Theodor Herzl. Cependant, il sommeillait dans les secrets de la conscience juive. « Nous ne savions simplement que faire, ni quelle voie nous devions suivre. » Herzl tira l’idée de la torpeur où elle était plongée, et lui insuffla une vie nouvelle, laquelle se poursuivra après sa mort (Ich Haméorot, p. 239).

Notre regard sur Theodor Herzl

Des années durant, certains opposants au sionisme prétendirent que le but de Herzl avait été de laïciser le peuple juif. Ils fouillèrent dans ses écrits et en tirèrent des passages qui, certes, ne s’inscrivaient pas dans notre tradition. Ce faisant, lesdits opposants éloignèrent de lui nombre de personnes fidèles à la Torah. Toutefois, le temps passant, quiconque a sincèrement désiré connaître la personnalité de Theodor Herzl a pu constater que son intention était pure : son propos était de sauver le peuple juif, de restaurer sa dignité et son héritage. Élevé dans un milieu laïque et jouissant d’un statut respecté dans la société non juive, il était presque impossible qu’il parvînt à connaître la Torah et ses commandements. En ce temps-là, les cas de techouva, de retour à la pratique religieuse, étaient rarissimes. Et cependant, pour ce qui concerne le peuple juif et son patrimoine, Herzl devint un ba‘al techouva d’une grande envergure, atteignant en ce domaine un niveau si élevé que cette parole des sages se réalisa en lui : « Là où se tiennent les ba‘alé techouva, les justes parfaits eux-mêmes ne peuvent se tenir » (Berakhot 34b).

C’est ainsi qu’il déclara, dans son discours d’ouverture au premier Congrès sioniste (5657 / 1897) : « Le sionisme est un retour au judaïsme, avant même d’être un retour à la terre des Juifs. » Dès 1895, alors qu’il entamait son retour à l’identité juive, il écrivait dans son journal cette formule personnelle, destinée à lui seul : « Notre nation n’est une nation que par sa foi » ; puis : « C’est presque exclusivement à travers la foi de nos pères que nous reconnaissons notre lien commun. La foi est ce qui nous unit. »

En réponse à ceux qui dénonçaient Herzl comme un apikoros (« hérétique »), le Rav Tsvi Yehouda ressentit l’obligation sacrée de défendre sa mémoire et l’honneur d’Israël. Il publia dans le journal Hatsofé (le 28 tamouz 5734 / 18 juillet 1974) une courte tribune intitulée Défendre les justes, dans laquelle il écrivait : « Dans les écrits de Binyamin Zeev Herzl, de mémoire bénie, il n’y a pas de propos hérétiques. Dans son journal, il est écrit : “Notre nation n’est une nation que par sa foi.” Celui qui pense, parle et écrit ainsi est un homme de foi, non un hérétique. » Il évoqua également son ascendance (« la sainteté de son origine »), en rappelant qu’il descendait du saint Gaon Rabbi Yossef Taitazak zatsal, décisionnaire, kabbaliste et commentateur biblique espagnol des 15ème et 16ème siècles (Linetivot Israël, tome II, p. 493, éd. Beit-El).

Traduction : Jean-David Hamou

Leave a Reply